ORIGINE ET HISTOIRE DU PEUPLE MOKEN

EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR L'ETHNIE MOKEN

QUI SONT LES MOKEN ?

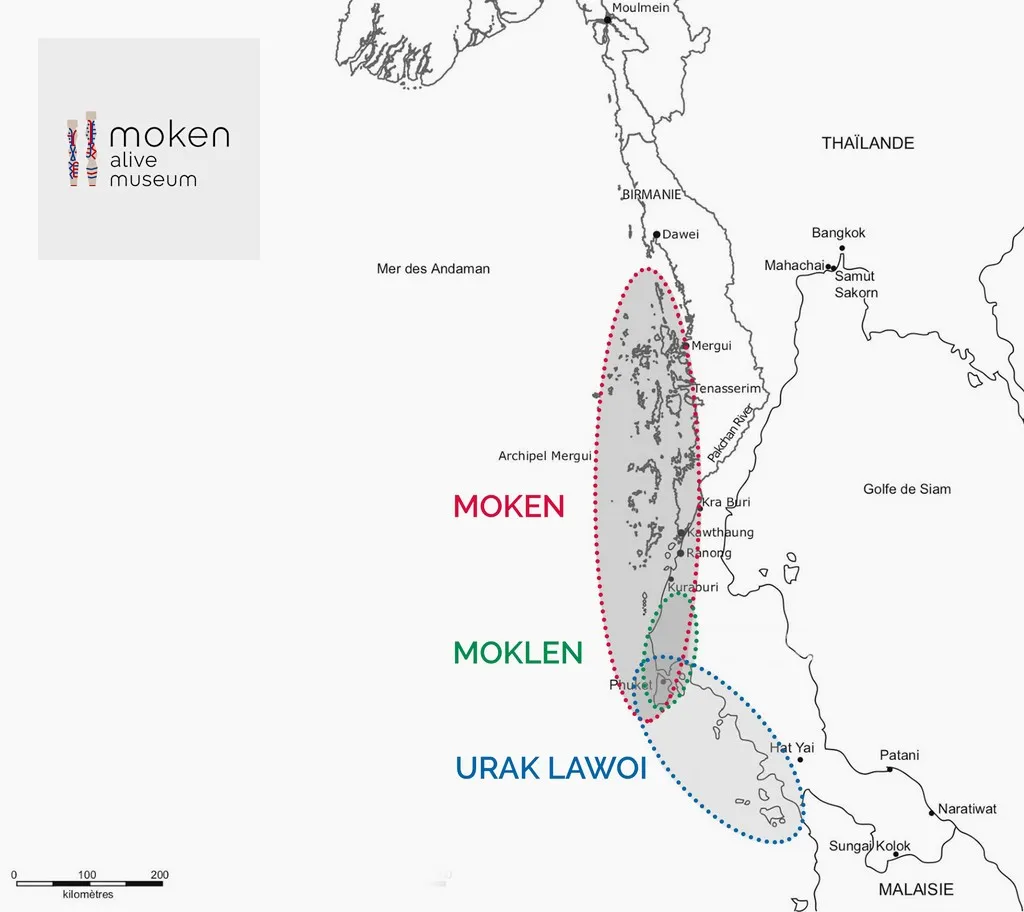

Il est compliqué de définir avec clarté les origines de ces différentes communautés. Aussi, parmi les informations dénichées lors de nos recherches, nous retiendrons essentiellement celles de Jacques Ivanoff, reconnu par tous, comme le plus grand spécialiste du phénomène d'expansion austronésienne dans l'océan Indien et plus précisément dans le golfe du Bengale et en mer d'Andaman.

ORIGINES

PARTICULARITÉS

LE KABANG : UNE PIÈÇE MAÎTRESSE DE LA SOCIÉTÉ MOKEN

- journals.openedition.org

- Moken l'Aventure Birmane d'un Ethnologue - Un film de Guillaume Juherian et Léo Scomorovschi

JACQUES IVANOFF

« CHRONIQUE D'UNE DISPARITION ANNONCÉE »

Aujourd'hui, seulement une centaine de Moken sillonnent encore les 400 km2 de l'archipel Mergui et perpétuent leur mode de vie nomade. Les 800 îles de ce paradis sont quasiment inhabitées et totalement désertées des touristes (ses eaux furent interdites à toute forme de navigation pendant plus de 50 ans). Le territoire fut et demeure demeure le terrain de prédilection des derniers hommes libres du 21ème siècle même s'ils sont victimes d'une politique de séparation ethnique mise en place par le régime autoritaire de la Birmanie depuis de nombreuses décennies.

« ...Chassez les Moken, ils reviennent ; réduisez-les en esclavage, ils survivent ; envoyez des missionnaires, protestants ou catholiques, ils résistent passivement ; confrontez-les avec les administrateurs racistes et tatillons —occidentaux et asiatiques—, et ils les « rendront fous »... Les Moken ont le savoir de la résistance passive, de la soumission temporaire, de la fuite élégante ; mais la destruction de leurs symboles entraînera leur mort.

Les Moken de Phuket ont eux-mêmes détruit leur culture, notamment leurs bateaux, et les Moken de Birmanie, en remplissant leurs cales et en supprimant leurs échancrures, réalisent un suicide culturel ; il sera suivi par celui des anciens du groupe qui, impuissants à réguler les flux destructeurs de l’histoire, abandonnent l’un après l’autre leur responsabilité spirituelle.

Un autre danger menace les Moken en Thaïlande, celui de la disparition des essences végétales nécessaires à leur construction navale (Boulbet 1984) ; et s’ils sont autorisés à construire des bateaux, ils doivent se contenter des troncs de qualité moindre. Mais nul ne sait combien de temps durera cette autorisation.

Somme toute, on peut affirmer que la structure technique évolue plus vite que la structure symbolique, l’efficience des mythes étant ainsi révélée. Mais ce savoir parcellaire disparaît des consciences moken d’où s’effacent l’idéologie nomade et les finalités de la mobilité. Le bateau subsumait la société nomade et permettait à tous les membres de la communauté de se retrouver en accomplissant ce rite social qu’était la construction du kabang. Mais l’alliance intime de la technique et du symbolique se délite, et les deux concepts tendent à se dissocier sous la pression du système de représentations des peuples majoritaires. Cette inadéquation entre les discours idéologiques et symboliques rend inévitable une évolution profonde de la société, si ce n’est sa disparition... » Jacques Ivanoff

- journals.openedition.org

- Moken l'Aventure Birmane d'un Ethnologue - Un film de Guillaume Juherian et Léo Scomorovschi